3. Wave Hacks Journey ― 45日間のスプリント

「Learning by doing」 ― 私たちはWave3で基礎を体験し、Wave4で価値検証を行いました。この45日間で得た学びは、机上の企画では決して得られない実践知となりました。

Wave3(2025年2月)― Proof of Technology

技術基盤の確立

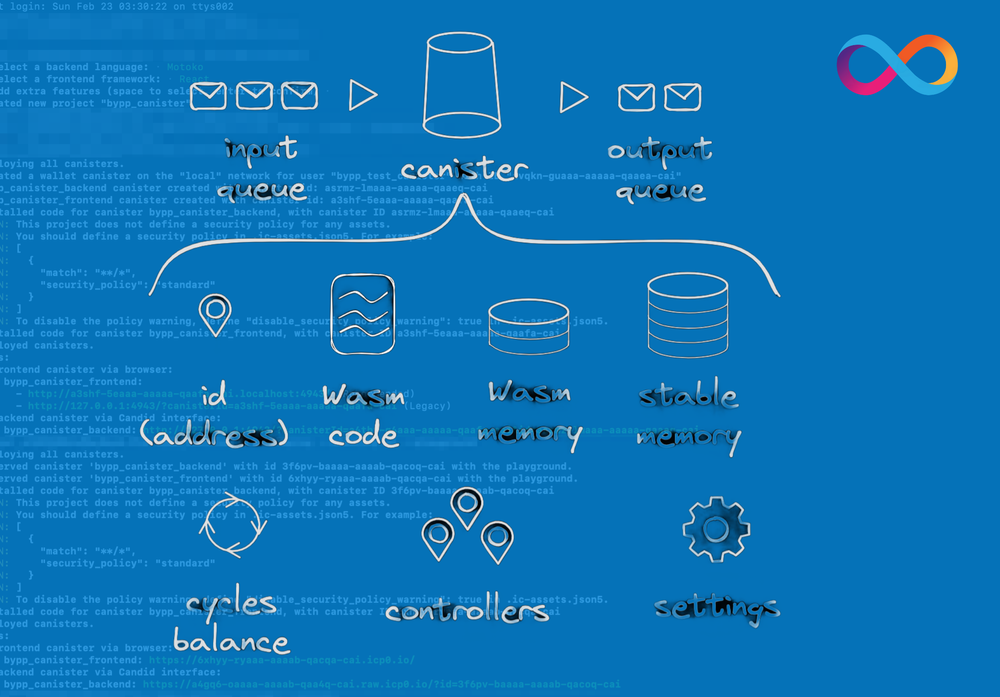

- サンプルCanisterをPlaygroundにデプロイし、ICPワークフローを完全習得

- Mac環境セットアップ手順をドキュメント化し、他の開発者が48時間以内に同じ環境を構築できる再現性を担保

- 疑似顧客インタビューによるペイン再確認 ― 「アプリが多すぎる」「設定が怖い」という声を定量化

重要な発見

技術的な複雑さ以上に、「心理的な複雑さ」がユーザー体験の最大のボトルネックであることが明確になりました。ユーザーは機能不足を嘆くのではなく、「理解できない」「間違えそう」という不安を訴えていたのです。

Wave4(2025年2月〜3月)― Proof of Experience

体験価値の実証

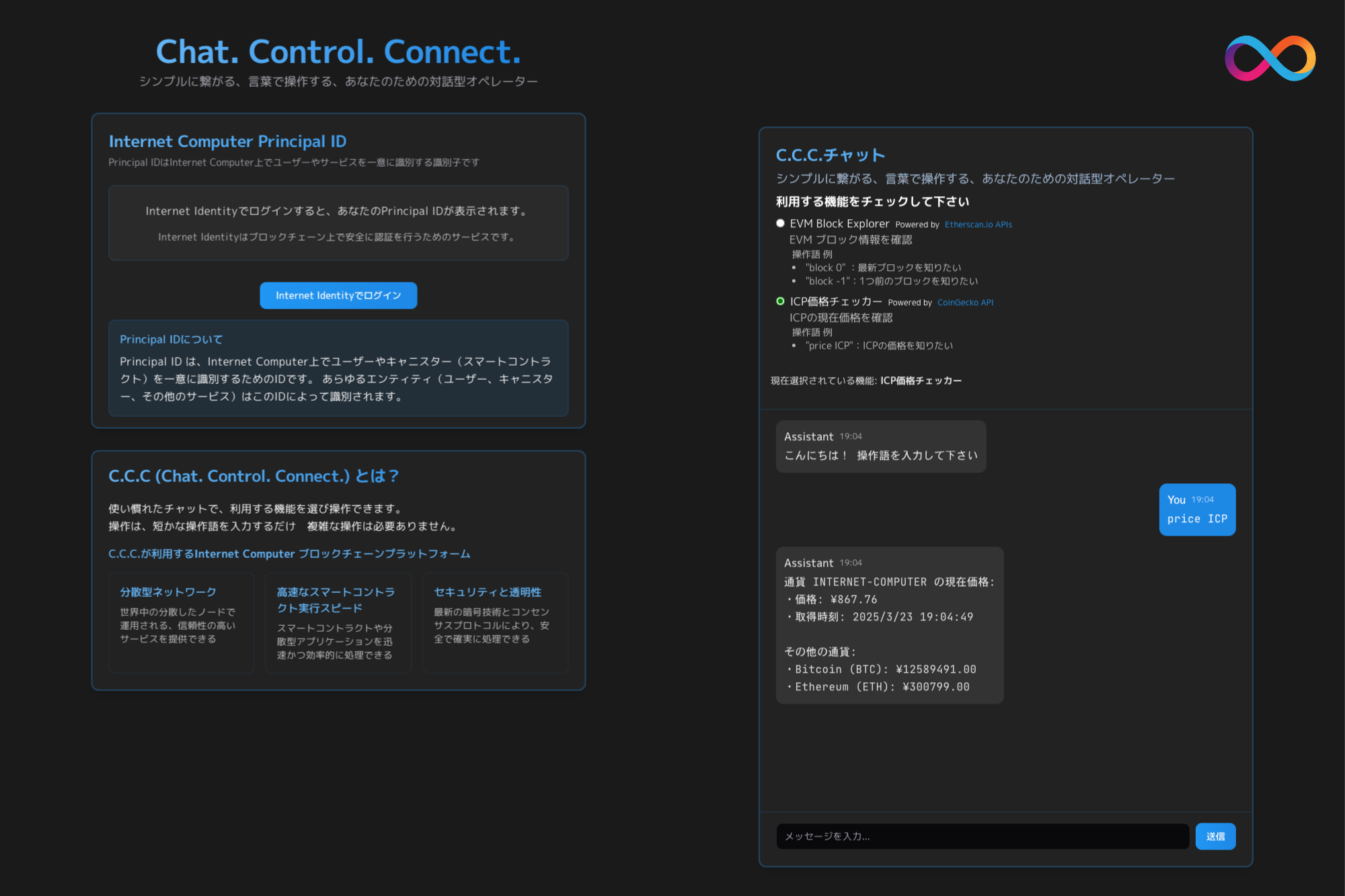

1. Chat UXプロトタイプの構築

- Internet Identityログイン → Principal発行を3クリックで完結

- 「ICPの価格を教えて」など自然文を解析し「メニュー式の操作語」を提示

- 従来の「覚える」UIから「問いかける」UIへの転換を実現

2. 外部データ連携の実装

- HTTPS outcall経由でEtherscanとCoinGecko API取得を実装

- 「見える化」によりブロックチェーン情報が不慣れなユーザーにも直感的に伝わる

- リアルタイムデータ取得により、静的な情報表示を超えた動的な価値提供を実現

3. 審査員コメントによるポジティブな評価

ICPの分散型アーキテクチャを活用してデータ主権を保ちながらIoTデバイスでAIサービスを実行できる可能性を示している点が評価されました。技術面では、現在の正規表現マッチからLLMのToolUse・MCP組み合わせによる発展への期待が寄せられ、実現可能性に対する評価を得ました。

例えば、現在企業のAI活用でも議事録作成�などを実施している企業も多いように感じます。課題としてその議事録の文字起こしのデータや録音データそのものはWeb2のAIサービスに学習される状況にあり、集権クラウドに置かれていることになります。それが企業秘密や安全保障に関わるような内容の場合、ハッカーや内部のインシデント者がそれを盗むインセンティブが生まれてしまいます。仮に、IoTデバイスをhomeスピーカーのようなものと仮定して、IoTデータと連携させたAIサービス実行できるようなサービスになる非常に面白いなと感じました。現在IoTデータの取り扱いに厳しい企業は多いのではないでしょうか。今後の開発期待しております!

ICP.ninjaも活用いただきありがとうございます。HTTPS outcallsを利用した外部オラクルデータとの連携も含めて、今後の拡張性や利用シーン需要とのマッチングに期待ですね。(チャットからのIoTデバイスの操作など)分散型であることの優位性をどこに持たせるのか?の具体性も出てくると良いなと思いました。

ICPの高いセキュリティ性を活用して現実世界(IOT機器)との対話型操作を実現するというコンセプトは非常に面白いと感じました。 Wab2でも実現できる内容だとは思いますが、ManagementCanisterなどの機能を活用してIoT機器とCanisterを1対1で紐づけてユーザー主権で機器の貸し出し機能を提供するなど「ICPだからこそ解決できる」強みがあるとステキだと思います。 現時点では正規表現マッチで機能呼び出しを提供していますが、LLMのToolUse(FunctionCalling)やMCP(Model Context Protocol)と組み合わせると相性が良く、小型LLMであればモバイルアプリでも実現できるイメージができました。 また メインネット Canister へのデプロイや HttpOutCalling で外部API連携についても今後のアップデートで対応いただけることを期待しています。 IoT✖️AIは個人的にも非常に興味を持って実現可能性を模索しているので、CCCの発展にも期待しています!

4. 技術的達成よりも重要な洞察

チャットUIは単なるインターフェースではなく、「ユーザーとシステムの関係性」を根本的に変革することが判明しました。従来のGUIでは「正しい操作手順」を覚える必要がありましたが、チャットでは「やりたいこと」を表現するだけで操作できます。

また、「コマンドによる厳格な文法による操作」から「自然言語対話によるファジー要素も許容する操作」によって操作難易度は格段に下がるものの、操作内容を安心して実行できる工夫の必要性を感じました。具体的には、C.C.C.の対話入力にはQWERTYキーや音声に対応した上で、操作に対しては選択ボタンを出し、内容を確認した上でワンタップで操作を実行するようにします。